Maruni × LIBERTY ~クラシックの新たな可能性とは~

共有ポイント

- 相手の会社と商材を理解することで自身の知識を深め、より良い提案に繋げよう!

- 「素材の提案だけでなく、その素材がどのように空間を演出するのか」という視点を持とう!

発表者

営業1部 宮田 沙矢子(みやた さやこ)

事例を通してノウハウの共有と営業プロセスの可視化を目指す「ベストプラクティス」。

41期、最後のベストプラクティスを飾るのは、営業1部の宮田さんです。

相手の企業を深く理解したうえで、その企業の立場に立って提案すること、そして相手への理解を言葉に出してきちんと示すことが、コラボレーション成功の鍵だと言えそう。ぜひ最後までご覧ください。

*展示会の様子はこちら

― イベントの概要についてお聞かせいただけますか?

宮田)(以下、宮)2028年に100周年を迎えるマルニ木工(以下、マルニ)は、1966年から展開しているクラシック家具群「Tradition」シリーズ*1(以下、「Tradition」)を、現代の感覚で再解釈するプロジェクトを発足しました。

マルニといえば、深澤直人氏デザインの「HIROSHIMA」が代表的な商品として知られていますが、それまでのマルニはインハウスデザイナーが手掛けるクラシック家具の「Tradition」が主力商品でした。そこで、改めて自分たちの原点を見つめ直し、マルニにしかできないモノづくりを武器に、インテリアの選択肢を広げることを目的としてこのプロジェクトを開始されました。

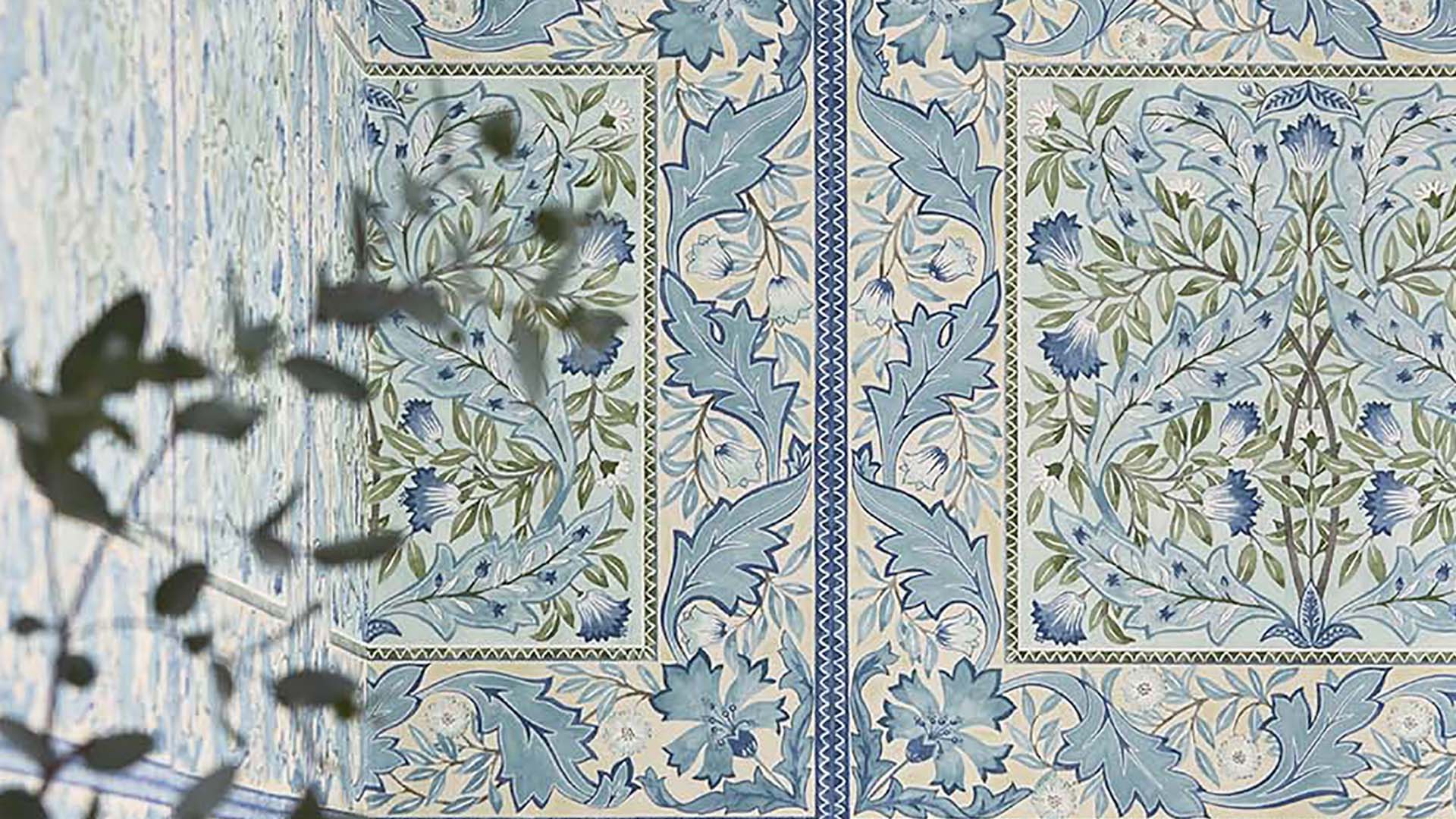

2024年10~11月にMaruni Tokyoで「Manuracture -Allure of Tradition-」が開催された。1FとB1Fを展示スペースとして、1Fは「昼の庭」をテーマにホテルのロビーやカフェをイメージできる空間をつくり、B1Fは「夜の庭」をテーマに完全別注の屏風をうまく使用しながらソファや応接のシーンを展開。また、あわせて広島工場でのモノづくりを再現したゾーンや、修理待ちのヴィンテージ家具も展示された。

*1「Tradition」シリーズ:フランスやイギリスの伝統的な家具様式を、日本のライフスタイルに合うようにリデザイン。1966年にカービングマシーンを採用した家具彫刻を開始して以来、現在に至るまで発表している「エジンバラ」「ベルサイユ」「地中海」などのシリーズを総称して「Tradition」と名付けた。

― 活動後、どのような状態になることを目指しましたか?

宮)今回のプロジェクトのメインターゲットは、デザイナーや設計事務所。MANASでも、これらの顧客に対してはクラシックテイストの認知や需要は低いと感じていたため、この機会にクラシックの魅力、色や柄を使ったデコレーションの楽しさを知っていただき、日本のインテリア空間をより豊かにするきっかけにしたいと考えました。また、「HIROSHIMA」の源流に「Tradition」があるように、現代のモダンなインテリアデザインの源流にクラシックやアーツアンドクラフツ、MORRISなどがあり、連綿と続くモノづくりの素晴らしさについても感じていただきたいと考えました。

マルニのモノづくりに対する思いや技術と、アーツアンドクラフツの時代をルーツに持つLIBERTYのマテリアルが融合し、世界観を表現できたことで、結果としてデザイナーや設計の皆さまからも非常にご好評いただき、想像以上にクラシックで彩った空間を受け入れていただくことが出来ました。

カフェをイメージした空間

― 具体的にはどのようなプロセスで進んでいったのでしょうか?

宮)打ち合わせには、プロジェクトの構想段階から参加させていただきました。特に印象に残っているのは、「心をハッとさせるために、どのようなインパクトを与えるか」という点に、チーム全体が注力していたこと。「Tradition」の既存のシルエットはそのままに、新しい価値を生み出すためには、素材や色の組み合わせに徹底的にこだわりたいという姿勢が伺えました。

マルニのクラシック家具は、インハウスデザイナーによる長年培われた技術で作り上げられ、すでに完成された家具。そのため、今のインハウスデザイナーが手を加えることは容易ではありません。そこで、ブランドマネジメントを外部の相馬英俊さん(以下、相馬さん)に協力を仰ぎ、新たな視点から「Tradition」を再構築することとなりました。

地下展示スペースの様子

ショールームでの打ち合わせでは、相馬さんとマルニ開発部の川上さん、井上さんにご来場いただき、コンセプトボードや家具を持参していただきながら、よりイメージに合うものをご紹介しました。コンセプトボードには、昔の「Tradition」の図面や海外エディター雑誌の広告写真などのインスピレーションフォトが貼られており、相馬さんのイメージに近いMORRIS&Co.やOSBORNE & LITTLE、Sanderson、Nina Campbell、BLACK editionからご提案。その後、チェア5脚の試作を行い、他の商品についても張地候補を仮決定していただきました。

*試作品はこちら

<試作品>

エドワードチェア:WM Marigold 226983 / Bachelors Button 226840

ベルサイユチェア:SD Josette 223985 / 223987

アンリチェア :OL Gavotte F7722-01

― 実際に試作されて、マルニの皆さまの反応はいかがでしたか?

宮)これまでの百貨店のコラボレーションとあまり差がなく、相馬さんのイメージする「アート性でインパクトを付けたい」というテーマには届かなかったようで、再度、生地を選定しにショールームにご来場いただきました。そこで、今回の打ち合わせでは、取り扱いが始まったばかりのLIBERTYをご紹介。当時、未発売だった「Botanical Atlas Fabrics」をブランドストーリーと合わせてご提案したところ、柄の大胆さやデザイン、色味がアート性とマッチし、LIBERTYの張地の全面採用に大きく動くこととなりました。

地下展示スペースの様子

― LIBERTYがお客様の琴線に触れた理由は何でしょうか?

宮)「ブランドの目新しさによるパンチ力」「ブランドストーリーと東洋にインスピレーションを受けたデザイン」「発色とデザインの良さ」が、結果的に求められていたものだと思います。特にブランドストーリーとデザインの背景は、マルニの根底にあるものへの親和性を感じていただき、のちに「西洋にあこがれたマルニと東洋に憧れたLIBERTY」を裏テーマとして設定してくださいました。

1F展示スペースの様子

また、このプロジェクトのストーリーは、内装デザインを手掛ける外部のPranks佐藤さん(以下、佐藤さん)に構築していただきました。佐藤さんは、インテリアよりもディスプレイよりの観点で空間を作られる方。壁をピンクや緑にするなど、アーティスティックな商業的デザインを得意とする佐藤さんの空間と、色使いが特長的なLIBERTYの個性がマッチしたようでした。今回LIBERTYの商品とじっくり向き合う中で、無地ベルベットは本当にきれいな発色で、デザイン性のある生地をよく引き立ててくれると感じました。展示品にも多く採用しましたが、ワンブランドながら見せ方のバリエーションが幅広いのも、魅力のひとつだと思います。

― 工夫したポイントについてお聞かせいただけますか?

宮)マルニの家具を知り、自分の知識を増やして提案に繋げたことです。求められるものをただ提案するのではなく、自分も先方のモノづくりについて理解しなければ、お客様が本当に求めている生地は提案できないと感じていたので、マルニファニシング坂東工場(修理工場)とマルニ広島工場を訪問させていただきました。

工場見学でモノづくりの様子を体感できたのは、私にとって大きな学びとなりました。MANASでは商品を紹介するとき、ストーリーやデザイン、機能性をお伝えしますよね。しかし、家具メーカーの方々は、製造工程や特徴などディテールについて説明されることがほとんどです。モノづくりを理解したからこそ、そのご紹介方法の意味が理解できたというか、モノづくりの核となる部分を知れたのが良かったです。

また、工場訪問の際に開発の方に直接ご案内いただけたこと、そして「マルニについてもっと知りたい、関わっていきたい」という姿勢を見せられたのも、信頼関係の構築に繋がったように感じます。

地下展示スペースでモノづくりを再現したゾーン

― マルニや相馬さんの情報をインプットしたことで、宮田さん自身に何か変化はありましたか?

宮)「素材の提案だけでなく、その素材がどのように空間を演出するのか」という視点を持つことの重要性を改めて認識しました。例えば、ストライプ生地(Arlo Stripe 08612301I)の張り方について。これまでは太いラインをセンターに配置していましたが、今回のデザインでは、あえてセンターからずらして配置することで、より個性的な表情を生み出しています。全体のバランスを保つために縦ラインは揃えつつ、整然と揃う美しさとは異なる新鮮さを与えることで、今っぽい抜け感のある美しさを表現しています。

また、大胆な植物柄の場合、これまでは3脚あれば3脚すべて同じ柄が見えるように柄取りをしていたところ、今回はランダムに配置することで、植物が伸びやかに描かれているSambourne Vine(08652303H)のデザインの特長を活かした柄取りとなりました。結果として生地用尺も変わり、ただ廃棄される部分も減るのはSDGsにもつながりますよね。

従来の「Tradition」シリーズが持つ美しさを損なうことなく、「様式や仕様のミックス」「あえて同じにしない柄合わせ」といった新たな要素を取り入れることで、より現代的で親しみやすい表現がなされています。この取り組みを通じて、生地の張り方ひとつで家具の印象が大きく変わることを実感し、マルニには柄ものの生地の付加価値をつけてくださったと感じています。

― イベント後、お客様との関係に変化はありましたか?

宮)展示会以降、マルニの担当営業として、お客様との関係を深めることが出来たと実感しています。というのも、マルニには担当営業がいるものの、2012年発売のアトリエシリーズ(三井ホーム向けコレクション)に携わった山本(将)さんとの関係値があり、マルニからのお問い合わせは山本(将)さんにご連絡いただくことが大半でした。しかし、今回のプロジェクトをきっかけに、私に直接ご相談いただく機会が増え、信頼関係が構築できたと感じています。

また、マルニの営業部門全体で別注への意識が高まっていることから、MANASの生地を提案させていただく機会が以前より増え、コントラクト物件など、より幅広い分野でのご協力が可能になったと実感しています。

― ブランドや業種を越えたコラボレーションが増えているいま、コラボレーションの極意を教えていただけますか?

宮)大切なのは、先方の会社と商品について理解すること。打ち合わせをする際、先方の商材を知らなければ話は進みませんよね。先方の商材を理解したうえで適したものを提案すること、そしてその言葉を口に出して理解を示すことが信頼への鍵だと思います。

国内の家具メーカーは、無難な生地や機能性のある生地を求めていることが多いですが、近年では、真新しさやデザイン性を求めるメーカーも増えたと感じています。どういうものを求めてMANASに声をかけてくださったのか、お客様はどんなことを考えているのか、今回のように、まずは起爆剤にして幅を広げたいのか、それとも現実的に販売していきたいのか、魅せるフィールドやターゲットはどこなのか。場によって売れるものは異なりますから、お客様が何を一番求めているのかを考えてインタビューし、MANASとしてどのように寄り添うべきか、提案材料として引き出しをたくさん持っておくことも大切だと思います。その期待に応えてコトとしての提案ができるのが、私たちの強みです。

― 皆へのメッセージをお願いします。

宮)皆さま限られた時間の中、展示会にご来場くださりありがとうございました!皆さまが楽しく展示を見てくださったのがとても嬉しかったです。社外だけでなく、社内にもLIBERTYの魅力、マルニのクラシック家具の魅力をお伝えできた貴重な機会となったのではと思っております。また、5月にはMaruni Osakaでも展示を予定しております。大阪営業所の皆さまと協働して盛り上げていければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

(右)

部署名: 営業1部

氏 名: 宮田 沙矢子(みやた さやこ)

入社日: 2020年4月

(左)ドイツ人のご友人

― 趣味を教えてください。

宮)最近は東東京エリア開拓です。両国に引っ越して約3年になるのですが、マルニさんも自宅から徒歩で行ける距離にあり、小さな雑貨屋さんやお花屋さん、カフェなどがたくさんあり、週末はよく散歩をしながらいろんなお店を捜し歩いています。まだまだ開拓しきれていないので素敵なスポットをご存じの方はぜひ教えてください!

― 2025年の目標を教えてください。

宮)月に最低2~3冊は本を読むこと。読書が好きなのですが、ここのところは読む時間がなく積読ばかりたまっているので、今年はきちんと本を読む時間を取りたいと思っています。できれば短くてもいいので感想をアウトプットもしたいです。

| 客先名 | マルニ木工株式会社 |

| 事業内容 |

木製家具の製造販売 |

| 販売金額 | 当期 696万円 / 前期 308万円 |

|

商品 |

「アトリエ」シリーズ カタログ張地採用(デルクス、MORRIS、Sanderson、ROMO)、 |

営業活動について

| 名称 | Manufacture – Allure of Tradition – |

| 実施年 | 2024年10月18日~11月25日(一部展示は現在も常設展示中) |

| 商品 |

ファブリック、壁紙(LIBERTY)、 |

共同者:

営業1部:山本将之

東京営業部 業務担当:荒巻 麻友

営業推進部:下平真緒

営業企画部:鈴木麻央

商品部:長尾萌華